|

|

||

| MENU

|

きのう、気になっていたけど立ち寄ったことのなかった、近所のスーパーマーケットへ行ってみました。

派手な広告もなく、店内もどちらかといえば乱雑な市場のような雰囲気でした。 スペースもさほど広くはないので品ぞろえも限られていますが、価格は他のスーパーマーケットよりも低めに抑えられています。 なかなか悪くない店、利用価値はあるなと思いました。 そこでひとまず、きょうのところはトマトとベーコンとチーズと豆乳とお弁当などを買って帰ろうと思い、カゴに入れてレジを通り清算を済ませました。 でも、レジ袋が付いていませんでした。 レジ係の人が忘れたのかと思い振り返りましたが、どうもそんな様子はありません。 そして左右を見ると、お客さんたちはめいめい、持参のエコバッグに買った商品を詰め込んでいました。 どうやらこの店は、レジ袋なしがデフォルトだったのです。 もちろん私はそんな小粋な物は持ち合わせていません。 エコバッグはおろか普通のバッグすら持たず、手ぶらでやって来たのです。 キョロキョロと辺りを見回しながら調べてみると、どうやらレジ袋は一枚5円でレジにて販売しているとのこと。 いや5円って、しかもレジ係さんは一人だし、行列にもなっていて、とても頼める雰囲気ではありませんでした。 やむをえず、そのまま持って帰りました。 両手いっぱいに食材を抱えて、街を歩く36歳の男。 行き場のない怒りを抑えた表情は、あたかも狩猟を終えて獲物を持ち帰るハンターのようでした。 みんな、きょうは大猟だったぞ。 途中でトマトでも食ってやろうかと思いました。 という訳で、最近はレジ袋がないお店も多いからみんなも気をつけようね。 できる男はエコバッグ、頭にでもかぶって行け。 [一日三報]

[ITmedia] 国内大手サイトでハッキング?報告相次ぐ 「シリア電子軍」か 世界的に影響

[ITmedia] 「シリア電子軍」のWebハッキング、Gigyaのドメイン情報改ざんが原因 昨晩起きた事件とのこと。 個々のサイトを乗っ取られたという話は時々ありますが、ドメインの大元がハッキングされたのは珍しく、大規模な障害が発生したようです。 ある意味セキュリティがしっかりしているので、この程度で済んだのかも。 インターネットは、どうしてもこういった危うさをはらんでいます。 ある日いきなり全世界のサーバーがダウンすることだってあるかもしれません。 [北海道新聞] 住宅街にトド出没、北海道・斜里騒然 パトカーも出動

きょうの北海道クオリティ。 海獣が街にやって来た。 アメリカのバイソンなどもそうですが、身近に大きな動物がうろついているのは違和感も大きく、恐いものがあります。 と、街なかに鹿がうろついている県民としては思う次第です。 子どもの名前に、巫女さんの「巫」の字が使えるようになるそうです。

近く戸籍法施行規則を改正して、人名用漢字に追加することが決まったそうです。 特に関心はありませんでしたが、今まで使えなかったとは知りませんでした。 これからは「巫春」(みはる)とか「智巫」(ともみ)とか、「巫巫子(ふみこ)」とか「巫(かんなぎ:訓)」とかいう名前が増えてくるかもしれません。 人名としてふさわしい漢字とはなにか。 でも個人的な考えとしては、名前なんてものは他人から読んでもらうがために付けるものだから、読みやすくて分かりやすいに越したことはないと思います。 珍しい漢字や呼び名を付けた方が覚えてもらいやすいというのは、変な社名の中小企業みたいなエゴでしかなく、実が伴わないとデメリットの方が多いと思います。 一発ギャグじゃなくて、一生使うものですし。 うっかり「巫子」なんて付けたら、反発して変な宗教に傾倒するような子になるかもしれません。 「これ何て読むの?」と毎度聞かれるわずらわしさ。 私もちょっと変な名前だから、よく知っています。 [一日三報]

[CNN] プーチン大統領が放したトラ、中国でヤギを襲う

何かしら政府間の駆け引きを比喩しているのかと思いきや、そのままの内容。 アムールトラは一時、絶滅寸前にまで追い込まれていましたが、保護活動によって今はかなり頭数を増やしているとか。 でも今度は増えすぎてしまったために、他の動物のなわばりを脅かすなど、新たな問題となりつつあるそうです。 [読売新聞] ネット選挙は活性化するか

近ごろは選挙のたびに盛り上がる話題。 あのね、別にね、活性化なんてしなくていいのよ。 ただ選挙のサイトに、候補者を選択するラジオボタンと、投票ボタンを付けてくれるだけでいいのよ。 できないだろうけど。  先週末は大阪フィルハーモニー交響楽団の定期演奏会へと足を運びました。 場所は先年新しく建てられた中之島フェスティバルタワー内のホール。 まだ新築の匂いがしました。  演目は御年94歳の指揮者ヘルムート・ヴィンシャーマンによる、J.S.バッハ/マタイ受難曲 BWV.244。 3時間超の長丁場でした。 構成はオーケストラよりも独唱に重きを置く感じ。 新約聖書「マタイによる福音書」にあるキリストの受難、裏切られたり裁判にかけられたり十字架に張り付けられたりするシーンが演じられました。 まあ、何を置いても94歳の指揮が一番の見どころ。 立っているだけでも拍手ではありますが、曲目とあいまって神聖感すら抱かせられました。 でも、演奏後にお話を聞く機会をいただけたのですが、まあお元気なこと。 普段よりも舞台に立っている方がパワーアップするそうです。 人に連れられて鑑賞し始めたオーケストラですが、色々と興味深くて面白味も感じつつあります。 しばらく勉強していきたいと思います。 [一日三報]

[AFP] インターネット普及率1位はデンマーク

ちなみに日本は11位だそうです。 まあ国土の大きさなど地理的な違いも大きいので、国別の普及率で測るのはなかなか難しいかなと。 しかしこれだけ身近になっても、世界で見ればまだ30億人しか利用していない、できていない現実があります。 今後は格差をどれだけ狭められるかというのが課題ですが、そもそも万人に必要なものかどうかは疑問です。 [産経新聞] 今度はふりかけで議論 橋下市長、不評の中学校給食の実情に驚く

言っちゃダメかも知れないけど、何だか不毛な議論。 市長と教育委員会が会議するような内容なのか。 おいしくないって言うなら食わなきゃいいじゃんと思いますが、学校給食としてはそうもいかないのかも。 冷たいごはんだの、ふりかけだの。 ぶっちゃけ、お金出して民間のフード会社に委託すれば全て解決すると思いますが、まあそうもいかないのかな。 米とタクワンだけにしてやれ。 [GIZMODO] ハンドドライヤーは細菌をまき散らしてることが判明

そういえば、そんな気もします。 それよりもハンドドライヤーは、あの隙間に手を入れる行為が何だか不潔っぽくて好きになれません。 ていうか最近、みんなハンカチ持たなくなっているよね。 大学生のころハンカチで手を拭いていたら潔癖症みたいな扱いを受けました。 せめて女の子は持っていようよ。 [本日の独言(ひとこと)]

秋だからということもありますが、近ごろ色々な方からよく柿を頂戴しています。贈答用として、あるいは庭の木が実を付けたとして。日本では庶民に砂糖が普及する以前は、柿の味が口にできる最高の甘さだったとも言われています。今ではもっと強い甘さの果物も多いですが、私はこのくらいの素朴な味覚が好みです。

実家の畑には柿の木が植わっており、大体一年おきくらいにたくさん実を付けていました。ところが今年は一切実が付かず、樹木もかなり貧弱になってしまいました。どうやら柿の寿命は大体50年らしく、親の思い出話から推測すると、もうかなりの老木になってしまったようです。冬を前に、実も葉も落とした痩せた体で立つ姿が、何とももの悲しく感じられます。 弊著『へたれ探偵 観察日記』では、法隆寺のシーンで正岡子規の句『柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺』を引用しました。小説内にも書いた通り、これは実際に子規が体験した光景ではないそうです。明治28年の10月26日に子規は奈良を訪れて、東大寺や法隆寺を参詣して数多くの句を作りました。そのおり、宿で出された御所(ごせ)の柿を食べている際に東大寺の鐘の音を耳にしていたそうです。その翌日には法隆寺を訪れていますが、当日は雨天で柿を食べつつ鐘の音を聞く状況ではなかったようです。つまり『柿くへば』の句はフィクションであり、子規の類い希なる感性によって紡ぎ出されたものとされています。 『柿くへば』の一句は、今では子規の代表作のひとつに数えられ、また法隆寺の名を広く知らしめ、さらには奈良の特産品である柿の宣伝にも大きく貢献しています。ちなみに、子規が奈良を訪れた10月26日は『柿の日』として記念日にも認定されているそうです。土用の丑の日にウナギを食べるのは、平賀源内が発案した日本初のコマーシャルと言われていますが、奈良にとっては正岡子規先生の貢献度も計り知れないものがあると思います。 [一日三報]

[読売新聞] 摘発されたプロキシサーバーのしくみは?

きょうのセキュリティ。 割と分かりやすかった記事。 プロキシだのプロクシだのって言葉も久しぶりに聞きました。 昔は怪しいサイトへアクセスするのに、串刺しは基本ってなもんでしたが。 今回の事件は、犯罪絡みとはいえ国内の串屋さんが摘発されたという点が結構重要かも。 [CNN] 折り畳み式ケータイの人気復活?、有名人が相次ぎ乗り換え

スマホは一気に普及しただけに、そろそろ引き戻しもあるかなと。 やっぱりガラケーで充分というか、その方が使いやすいって人や場合も多くあると思います。 でもそれに気づかずに、国内メーカーが「スマホ万歳」「ガラケーださい」と言い続けていたとしたら、またシェアをごっそり持って行かれそうな気もします。 アップルが今さら単機能・低価格の携帯電話とか作ったら、どうするの。 [WIRED] 最新鋭の警備ロボ。唯一の課題は「倒れると自力では立ち上がれないこと」

スターウォーズでこんな奴いたな。 自力で立ち上がれないといいますが、安定感があって倒れにくそうなボディです。 武装ロボットじゃないといいますが、レーザー光線とかサブマシンガンとか搭載された姿を想像してしまいます。 青酸カリといえば毒物殺人の王様としてミステリの定番ですが、近ごろはもはや定番すぎて目にすることもなくなりました。

誰が最初にミステリで使ったのかは知りませんが、日本で有名にしたのはやっぱり松本清張。 『点と線』や『ゼロの焦点』などで使っていたかと思います。 さらに当時は現実にも『帝銀事件』などが起きていたので、馴染みのある毒物に感じられていたかと思います。 海外物の古典ミステリだと他にもストリキニーネなども有名ですね。 ミステリに青酸カリが使われた理由は、ひとえに即効性と隠蔽のしやすさと手に入りやすさが上げられます。 飲んですぐに死ねる、実際には結構飲みにくいもののようですが、まあ即効性が高いので重宝します。 またカプセルなどを使えば時間差で効果を出すこともできるので、トリックにも向いています。 とはいえ、飲んでゲフッてなる訳ではなく、数分~十数分のタイムラグは発生します。 飲んでゲフッて毒なら、口に入れた瞬間に吐きますわな。 隠蔽のしやすさとなると、揮発性が高く死体から検出されにくい物質なので、検死でも自然死に見えてしまうことで有効です。 逆に言うと適切に保管しておかないとすぐに効果がなくなってしまうので、「あらかじめカップの縁に塗っておいたのさ」とか「お爺さんが戦争中に手に入れたのだ」みたいなことはまずできません。 手に入りやすさというのは、メッキ工場やら大学病院やらで使われている割とポピュラーな薬品だからです。 でも最近は管理が厳しいのでなかなか盗めるものではありません。 また紛失したらすぐに警察に届け出されて新聞にも掲載されます。 さらにあまりにも有名なので、ちょっと繋がりがあればすぐに疑われてしまいます。 ということで、ミステリではお馴染みの青酸カリも、今ではなかなか使いにくいものとなってしまいました。 ミステリは娯楽ゆえの新奇と、小説ゆえの理屈が求められるので、目新しくもなく疑われやすい青酸カリなんて出せるもんじゃないという訳です。 一方で、新しさなどいらず、疑われても逃げれば勝ちの現実では、未だに便利な毒物としてときどき事件で使われているようです。 [一日三報]

[読売新聞] 仁丹創業者歩み紹介 鞆出身の広告王特別展

以前まで大阪にある森下仁丹の本社近くに住んでいたので馴染みがあります。 社屋で広告の展示会なども行われており、担当の方にお話を聞いたりもしていました。 かつては広告に力を注いでおり、またどこよりも早く口臭対策タブレットを売り出すなど先見の明がありました。 そんなタブレットも今ではフリスクやらミンティアやらにごっそり持って行かれちゃった感じ。 どうしてコンビニや薬局に入り込めなかったのかなと思う次第です。 [AFP] 磁力で浮遊する「ホバーボード」を開発、米企業

そういや来年2015年には、「バック・トゥ・ザ・フューチャー」での舞台となった未来がやってきます。 現実に迎えてしまうとどうってこともない訳で。 映画の1985年当時と比べると色々と変化があったと思いますが、ワクワクって未来でもなかったかなと。 ITもいいけど、やっぱり「空飛ぶなにか」が欲しいよね。 [Game*Spark] 米政府、肥満防止キャンペーン用のビデオゲームに1000万ドル以上を投じる

きょうのアメリカン。 12億円も投じてデブ禁止ゲームを作るという発想。 おまけに多分、面白くないと思う。 ダルビッシュがまた話題になっているが、そういえばメガネッシュはどうしているのかと思って調べたら、ホンダの社会人野球チームでマネージャー兼コーチをしていた。

もちろん今もメガネッシュ、元気そうでなによりだ。 [一日三報]

[CNN] ノルウェーの新パスポート、風景画に秘密のデザイン

ちょっと安っぽい色遣いけど、なかなかオシャレ。 ノルウェーは先月に発表した新紙幣のデザインでも話題になっていました。 日本のパスポートも堂々としていていいけど、そろそろリニューアルしてもいいかも。 [朝日新聞] 社名、長すぎない? 略称を「SOMPO」に

誰もが気になっていた例の社名がさっそく変更(略称を)。 しかも顧客からのクレームを受けて。 そして「損保」だけを残すというカッコ悪さ。 内部事情は知りませんが、一緒になったけどみんな絶対仲悪いよね。 [GIZMODO] 錯視じゃないよ。正方形の液晶ディスプレイだよ

意外とそんなに違和感はありません。 まあ縦に長いディスプレイもIT現場ではお馴染みですし、昨今のスマホ・タブレット流行にも慣れているので。 そもそも横長文化というのもテレビの延長線であって、さらに振り返れば映画のフィルムがそうだったからという理由に過ぎません。 そろそろ止めにしてもいいんじゃないかと思ったり。 近ごろめっきり寒くなってきたので、仕事場に冬の定番となっている毛布膝掛けと電気肩掛けと電気足温機を導入。

電気機器に包まれて着席する姿は、あたかも充電器に置いた携帯電話。 寒さ対策はバッチリですが、ぬくぬくで眠くなってしまうのが少し難点です。 関係ないけど、夜お布団に入る時ってなんか「充電!」って感じがするよね。 ひるがえって、お布団型のケータイ充電器ってのがあれば可愛くていいかも。 [一日三報]

[読売新聞] 「アナ雪」ドル札販売…45歳、著作権違反容疑

前もそんなことなかったかと思ったら、前は「ワンピース」を使っていたとか。 どっちもあまり興味がないのでよく分かりませんが、そもそもファンはこういう物も欲しいのかしら。 ちなみにこの犯人、氏名も住所も電話番号も思いっ切り明かして商売されていたので、まあ警察としても放っておけなかったのかも。 立派なお宅にお住まいなのに、ねぇ。 [CNN] こんな相手は友達解除、年に1度の掃除のススメ

アメリカンなキャンペーン。 私も友人関係に悩む人たちには「友断ち」という考えをオススメしています。 ともだち100人できるかなと言いますが、大人になれば何もみんなと付き合う必要もないでしょう。 でも誰を友達解除するかとなると、まずはこんなキャンペーンを持ち出す人から切るよな。 [本日の独言(ひとこと)]

先日、とある場で中学生と高校生と大学生を対象としたエッセーコンテストの審査員を請けることとなり、作品の選考をさせていただきました。日常的に読み書きする仕事に就いていますが、人の作品を審査する機会は初めてのことです。主に十代の書き手による作品ですが、いずれも力作ぞろいで感心しました。

いい小説は何かと聞かれたら、私の中でも考えがまとまらず何とも答えられません。でも、いいエッセーとは何かとなると、ある程度のところで誰もが同じ意見を持っているように思えます。エッセーと言うと分かりにくいですが、要は随筆や随想、あるいはコラム、さらにはブログと同じようなものです。突き詰めると、他人に読ませる日記になります。 他人に読ませる日記、面白い日記とはどういうものか。 ポイントはテーマ選びと構成と文章力に分けられます。 まずテーマ選びは本質であり、最も重要な部分です。どんな名文でも他人の興味を惹かなければ読んでもらえません。コンテストとなると一通り読まれますが、それでもありきたりなテーマではつまらなく感じ取られてしまいます。テーマ選びはセンスの問われる部分ですが、単純に自分が発見したことや感動したことを据えると書きやすく、共感も得られやすいと思います。 次にエッセーの構成ですが、やはり基本は起承転結、四コマ漫画の手法になると思います。(起)何について書くのか、(承)それはどういうものなのか、(転)どこに発見や驚きがあるのか、(結)自分はどう感じたのか。短文であるほど、奇をてらわずに正攻法でいくべきでしょう。あるいはテーマに目新しさがなければ、転起承結、3コマ目を最初に示すのもありです。最初に結論を置いて、結・起承転結にするのもありです。いずれにしても大切なのは結論の部分であり、これがなければ締まらない話になります。 発見が感じられるテーマと、感動を伝えている結論。 はっきり言って、この二つが含まれていれば面白く読んでもらえます。 最後の文章力については、特に説明のしようがありません。ここは努力の面が大きいかと思います。プロのエッセーや小説や論文をとにかく多く読んで、自分でも多く書いてみるしかないと思います。面白いことに、文章の良し悪しを分析して考察を述べることは難しいですが、読み慣れていない人、書き慣れていない人の文章は誰が読んでもすぐに見分けがつくものです。楽器を奏でられなくても上手下手は分かるようなものです。読者こそ小説のプロ、鑑賞者こそ芸術の達人なのです。 私が考えたエッセーの基準はこんなところです。翻って考えると、いい小説の基準も似たようなものかもしれません。でも、エッセーの方が書きやすくて読みやすい。いきなりフルマラソンに挑戦するのは無茶であっても、5キロのマラソンならちょっと頑張れば誰でもゴールできます。皆さんも試しに何か書き綴ってみてはいかがでしょうか。 [一日三報]

[毎日新聞] 黒板ジャック:一面の絵 朝の小学校びっくり

なかなか愉快な試み。 こういうサプライズは子どもたちにとっても嬉しいものでしょう。 夜中に人の家の壁やシャッターに落書きをして、仲間内だけでウホウホ盛り上がっているアーティスト崩れさんたちも少しは見習って欲しいものです。 [CNN] 直径1M以上の「火球」、20年間に556個 NASA

意外と落ちている火球。 でも日本はカミカゼバリアーで見事に回避されています。 ロシア辺りで一際大きく示されているのは、去年話題になった隕石でしょうか。 なおこのサイズの球が落ちてきたのではなく、大半は大気圏で燃え尽きているとのこと。 そうでないと地球はアバターだらけになりますな。 [時事通信] 「ラストニンジャ」が術指南=ロンドンで甲賀流実演

先日テレビで日米野球をちらりと観ましたが、スコアが「侍-MLB」と表示されていて失笑しました。 それはともかく、海外での知名度はやっぱり圧倒的に「ニンジャ>サムライ」です。 実際の忍者は暗殺者ではなく諜報員という、怪しげでキナ臭い、ぶっちゃけ卑怯者とされる部類だったのかもしれません。 でもそんな日本人的な感覚は置いておいて、やっぱり海外にはこっちをアピールした方がウケるような気がします。 ニンニンジャパン。  週末は奈良の東にある「冒険の森」へと行きました。 地名では山辺郡山添村というところで、言うまでもなく山の中です。  「冒険の森」は自然の樹木を利用したアスレチック施設です。 木々の間でワイヤーを渡し、足場を設けたコースを辿ってゴールを目指します。 なお樹木は全てスギなので、季節によっては大変なことになりそうです。  なかなかハードでスリリングなコースが作られていました。 高さも最大で15メートルほどあるらしく、命綱を付けて遊びます。  私は元来、高所恐怖症なので高いところは苦手です。 お陰でついつい余計な筋力を使ってしまうので、終えるころにはヘトヘトになりました。  施設にはオフロードタイプのセグウェイもありました。 セグウェイも開発当初はもっと普及するものと思っていましたが、道路交通事情のせいかこんなところでしか見かけません。 これ、一台90万円くらいするのよ。  柵の中にはポニーさんもいました。  人懐っこくて可愛い。 雑草をあげるとムッシャムッシャ食っていました。 おわり。 [一日三報]

[GIGAZINE] 野生のヤマネコをイエネコに変えた遺伝子とは?

猫は家畜化されている、という話。 日当たりのいい場所で腹を出して寝ている猫に対して、「失われた野生」などと揶揄されることがありますが、あれは習慣とともに遺伝的な影響も大きいようです。 猫は動物にしては珍しく、敵意が少なく危害を加えない「弱い奴ほど生き残れた動物」なのかもしれません。 [ITmedia] 彗星の歌声、ロゼッタが聴いていた 不思議な“歌”公開

電池切れでちょっと心配な彗星着陸機「フィラエ」。 その母船となる「ロゼッタ」が採取した彗星の音です。 ピッチを落としてピアノ音にでも変換したら、何かしらの音楽に聞こえるかも。 でもこれを歌というのなら、放射能とガイガーカウンターでも音楽が作れそうです。 やっている人もいそう。 [共同通信] 「第3のOS」で新スマホ発売へ KDDIが初採用

何かと思ったらFirefoxOS。 「第3のOS」と称して軽くWindowsPhoneをディスっています。 果たしてAndroidに対抗できるのか、鍵はやっぱりアプリの充実だと思いますが。 でもオープンソースはセキュリティがちと心配です。 欧州では昨日、欧州宇宙機関(ESA)による彗星着陸機「フィラエ」が、チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星(67P)に着陸したとのことで大盛り上がりだったようです。

10年ごしの悲願、人類史上初となる彗星への着陸。 今後のデータ収拾に期待を寄せています。 着陸した彗星67Pというのは歪な形をした大きさ数キロの天体。 地球から5億キロほど離れた場所にあって、最高時速10万キロ以上で移動しているそうです。 そんなところに探査機を着陸させたというのは凄いことですが、それはともかく、そろそろ「キロ」の単位では追いつかなくなってきたように感じています。 距離5億キロって何キロ? 時速10万キロって何キロ? って話です。 ちなみに、国際単位系では、「キロメートル」の上に「メガメートル」という単位が定められています。 ただ略称だとMmとなり、mm(ミリメートル)と見分けが付きにくくなってしまうので、通常は1万キロ、10万キロと称されてしまいます。 なお、お察しの通り、メガメートルの上はギガメートル(Gm)、テラメートル(Tm)、ペタメートル(Pm)、エクサメートル(Em)と続きます。 あるにはありますが、あまり使われていません。 これから宇宙が身近になっていくと、分かりやすさの面でこれらの単位を目にする機会も増えてくるかもしれません。 とはいえ、「50ギガメートル!」とか言われても凄さがピンと来ない気もします。 ひとつぶ3メガメートル。 [一日三報]

[日刊工業新聞] 防衛省、「高機動パワードスーツ」開発へ

写真男性の見上げアングルが素敵。 やっぱり何となく、強くなった気分がするのでしょうか。 おかしくなる前の小林よりのりが漫画に描いていた、軍手を着けたら強くなった気がする、みたいな話を思い出しました。 機動戦士は無理でも、アイアンマンくらいのビジュアルは期待したいところ。 そう、まずはビジュアルありきです。 [読売新聞] ごみの出し方、スマホアプリで確認できます

これはちょっと羨ましい。 私が住んでいる奈良市では、エコ推進なのか焼却炉がショボいのかは知りませんが、ゴミの分別収集をマニュアル化した「ごみ辞典」を発行しています。 五十音順に並んだ品目の中から、それぞれの廃棄方法を確認する日常です。 アプリ化してくれたらどんなに便利だろうかといつも思っています。 やる気になれば数日で作れそうですが、やらないんだろうな。  ほら宇宙はこんなところにも。 一年間で四度も喪服に袖を通すことになり、色々と考えさせられます。 時間は有限のものと知ったり。 私たちは生きているのではなく、まだ死んでいないだけだと知ったり。 どう考えても葬儀費用は高すぎると思ったり。 それを実感した遺族は大抵、「私が死んだら焼いて海に撒いてくれるだけでいいから!」、とか言ったり。 火葬場のおじさんは、毎回どや顔で喉仏の説明をしたり。 骨を砕いてまで、ぎっしりと骨壺に詰め込んだり。 死ぬのはいつも他人ばかり。(マルセル・デュシャン) [一日三報]

[読売新聞] 高1が800円で依頼…サーバー攻撃代行サイト

依頼する人がいるから業者があるわけで。 対策の講じようがないから業者が増えるわけで。 情報漏洩にしてもそうですが、そろそろインターネットやクラウドの弱点が浮き彫りになってきています。 [本日の独言(ひとこと)]

昨日11月9日は、1989年に「ベルリンの壁」が崩壊して25周年を迎えたそうです。ドイツではこれを記念した行事が催され、メルケル首相や立役者の一人であった旧ソ連のゴルバチョフ氏らが祝辞を述べて国民とともに祝いました。

ベルリンの壁の崩壊が世界の一大イベントとして知られている理由は、ひとえにその「壁」の存在にあると感じています。壁自体は西ベルリンと東ベルリンとを分ける遮蔽物に過ぎませんが、人々はそこに資本主義国と共産主義国との、相容れることのできない「概念の壁」として認識していたのだと思います。互いの主義主張を語るのは複雑で、一人一人がそれを理解するのは困難です。しかし目の前に壁が立ち塞がっていれば、お互いの手が届かないことはすぐに理解できます。大人であろうと子供であろうと、世界中の誰であろうとも、壁は壁に違いないからです。 そして1989年11月9日、壁は国民の手によって破壊されました。人々がハンマーを手に壁を打ち破り、笑顔で通り抜けて行きました。その映像は当時、世界中でセンセーショナルに報じられました。国家間の壁が民衆の力によって崩された。表や裏で行われていた政府間のやり取りは分からなくても、多くの人々にそう認識されたことは間違いないでしょう。つまり、これ以上ないほどに分かりやすいイベントだったのです。 人はよく精神的な困難を壁と称し、絵でも映像でもよく実際の壁として登場させています。言葉でも壁を壊す、壁を乗り越えるなど、あたかも目の前に壁が立ち塞がっているものとして扱います。そんな概念として周知されている壁の崩壊が現実に起きた、それがベルリンの壁の崩壊であり、人々の記憶に深く刻まれた理由であろうと私は思います。 ちなみに、概念としての壁としては、安部公房の作品にそのまま「壁」という傑作小説があります。こちらはもう概念が過ぎて訳が分からなくなっていますが、大好きな小説のひとつです。ベルリンの壁とは一切関係ありません。 [一日三報]

[産経新聞] 廃虚の「ドリームランド跡地」、奈良市の公売に入札ゼロ 破格の安さも遊具撤去費を敬遠か

一定の年齢より上の関西人には有名なテーマパーク。 付近を通りがかるたびに、いつまで放っておくのだろうかと気になっています。 甲子園球場8個分の広さで7億3千万円は確かに破格の安さ。 私が大富豪なら絶対買うのになあ。 おかしな団体の人たちとかが買いそうで、ちょっと心配。 総勢48人の力士が街中に群がる一般人をバッタバッタとなぎ倒す、爽快無双アクションゲーム「三役相撲」。

キャラの大半が「鈍重パワータイプ」なのが難点。 [一日三報]

[読売新聞] 「脱獄」iPhone情報丸見え…カードやPW

「脱獄がこんなに危険だったとは知らなかった」 何にでも適当に名前を付ける現代社会を風刺したようなコメント。 安全な脱獄などあるものか。 P2Pにせよ情報漏洩させる人って、だいたい余計なことをして痛い目に遭っています。 [Biz誠] まるで“PC画面に手を突っ込むような”操作感――Dellが見せた未来のデスクトップ

何となく未来っぽい。 昔は「Dellごとき」がって思いもありましたが、今やPC業界の話題で聞く名前もDellかhpくらいになりました。 IBMやSONYもあんまりみたいですし。 ソーテックって、どうなったんだっけ。 それはともかく、投影型のキーボードは机が柔らかくないと指が痛くなりそうです。 [CNN] 小型無人機を撃墜するレーザー砲、中国が開発

中国は冗談みたいなことを本気でやるので、面白くもあり、心配でもあります。 たぶん今度は、逆にレーザー砲を搭載した小型無線機が現れることでしょう。 自国内でスターウォーズごっこをしています。 先日スーパーマーケットへ行くと、なぜか「お月見」の名目で団子やら和菓子やらが売られていました。

さて中秋の名月は二か月も前に終わっているし、何を言っているのかと思ったら「今年は二回目のお月見」という謎の文言。 お月見が二回あるなど聞いたこともないと思っていたら、どうやら「閏月」(うるうづき)がかかわっていたようです。 暦には新暦(太陽暦)と旧暦(太陰暦)があるのはご存知の通りですが、閏月は旧暦にのみ適用される仕組みです。 旧暦は月の満ち欠けによって一月を定めて、十二回繰り返すことにより一年を定めていますが、その周期は一年354日ほどで、新暦の365日より11日くらい短くなります。 だからそのズレを解消するために、三年に一月「閏月」を作って調整をはかっています。 つまり旧暦では三年に一回、どこかの月が二回繰り返されます。 どの月が増えるかというのは季節との兼ね合いがあるので、色んな計算をして選び出されています。 それで、今年は旧暦の九月が終わった十月二十四日から「閏九月」というスペシャルステージに突入していたそうです。(十一月二十一日まで) で、お月見といえば十五夜お月様が有名ですが、これは旧暦八月の十五夜、つまり新暦九月の十五夜のことを示しています。 それにくわえて、旧暦九月の十三夜、つまり新暦十月の十三夜を「後の月」「栗名月」「豆名月」と呼ぶ習慣もあって、十五夜とあわせて名月とされています。 ということは、旧暦九月が二回来ることとなった今年は、十三夜も二回来ることとになり、新暦に合わせると十一月に二回目のお月見が来たと言っても過言ではないというか、それでいいじゃんという判断が出てきたようです。 と、そんなややこしい話があって、今月五日は今年二回目の十三夜となり、二回目のお月見となったそうです。 何でも一年に二回の十三夜は171年ぶりだとか。 そんなところまで便乗するスーパーマーケットは節操がないというか、むしろ節操があるというのか。 まあぶっちゃけ、知らんがなという話でした。 [一日三報]

[産経新聞] 「アマゾンが牙をむいてきた」怒る日本の出版社

「アマゾンが牙をむく」という言葉が、なんだか「大地の怒り」っぽい。 でも、脇から見ている意見としては、ちょっと自業自得なところもあるかなと思ったり。 気付くのが10年遅かったよね。 [CNN] 話題の「ラクダ」食品、世界に売り込み

ダチョウは食べたことあるけど、ラクダは馴染みがありません。 過酷な状況で生きる動物だけに、「生産」するとなると結構扱いやすいような気もします。 移動手段にも使えるし、エコロジーな乗り物にも使えるかも。 ラクダで出勤。 古い人は「ももひき」のことを「ラクダ」って言うよね。  そんな馬鹿な。 [一日三報]

[共同通信] 米大統領、共和党との協調模索 拒否権は温存

政治のことはよく分かりませんが、写真のガッカリっぷりが素晴らしいので。 オバマ大統領といえば就任以来、「ブレない笑顔」で有名でしたが、最近ではその表情にもかげりが見えてきました。 とまあ、昔ならこのネタで二つ三つ転がしていましたが、今はこの辺でとどめておきます。 [CNN] 赤ん坊の「自分撮り」投稿おもちゃ、ネットの風潮に疑問投げかけ

なかなか興味深い話題。 日本でも近頃は「自撮り掲載」に抵抗を見せない人が増えてきました。 でも赤ちゃんの写真をアップする人は、不特定多数の人にその写真を見られることを覚悟した上で、身近な人たちには「好意的なコメントをやんわりと強要している」ことを忘れずにおきましょう。 ぶっちゃけ、みんな人ん家のガキなんて興味ねぇんだから。 [共同通信] リコーダー85本押収、栃木県警 中学侵入容疑で逮捕の男

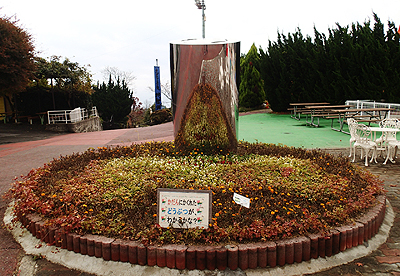

「女の子のリコーダーぺろぺろ」って単なる都市伝説だと思っていたのですが、そういう人もいるようです。 いや、ぺろぺろ目的かどうかは分かりませんが。 63歳、サイパン在住ってところもポイント高い。 でも、これ以上は報道されないミステリになりそうです。  三連休は、二日目に遊園地へと行きました。 奈良と大阪の間にある、生駒山の生駒山上遊園地。 てっきり潰れたものと思っていましたが、まだやっていました。 今や奈良県唯一の遊園地。 30年ぶりくらいに訪れました。  遊園地はなんと入園無料。 でも駐車料金は1200円という謎設定。 駐車場からは、さらに謎のゴンドラに乗って入口を目指します。 なおゴンドラは300円です。  ゴンドラにゆらゆらと揺られていると、幼きころを思い出します。 ああ、こんなのだったなあ、ていうか、これ30年前から使い続けているんじゃないか。 速度は歩くのより少し「遅い」くらい。 脇を見れば階段があり、そっちを使えば良かったと後悔しました。  当日はあいにくの荒天。 それでも、わずかにお客さんが訪れていました。 空が重いです。  自転車を漕いで進むサイクルモノレール。 好きだった乗り物です。 ひと気がなかったので乗りませんでした。  遊園地のシンボルとなっている飛行塔。 ロープで吊られた船が、グルグル回りつつ上昇する乗り物です。 当日は強風のため営業中止。 山の上にあるのに、風に弱い乗り物です。  空の色とあいまって、まがまがしいメリーゴーランド。  うっかり撮り忘れましたが、手前にあるのは日本初上陸のアトラクション、「イーグルフライ」。 滑車に繋がれたブランコが、10メートくらいの高さから緩やかに滑降する乗り物です。 一回500円、500円!?  花壇と円柱鏡を使ったアート。 鏡にうつる動物が分かるかな? 死霊です。  そんなはずがないスポーツコーナー。 例の、その場でグワングワン動くマシンがたくさん詰め込まれていました。  野外イベント会場。 たまにヒーローが来るそうですが、この日は休みのようです。 三連休の中日ですが。  鈴鹿の記憶を呼び覚ます、ゴーカートのサーキット。 道路と車の幅がギリギリなので、何人たりとも追い抜くことはできません。  なぜか急に現れる神社。 アトラクションではありません。 生駒の山岳信仰、八大龍王を奉っているそうです。 遊園地はどこへ行ったのか。  神社を訪れる人向けにロッカーや休憩所も設けられているようです。 猫が入るのでドアは必ず閉めて下さい、とのこと。  横を向けば本当に猫がいました。  八大龍王さんを過ぎると、またいつの間にか遊園地に戻っていました。 キッズランドは閉まっていました。  よく分からないゲームコーナー、ぷかぷかランド。 この偽ガンタンク、俺が子供のころからあったぞ。  無造作に貼られた園内チラシ。  その先にある、ゲームコーナー「ラスベガス」と、急流すべり「ゴールドラッシュ」。 なかなか名前がおおげさです。  大迫力の急流すべり「ゴールドラッシュ」。 からっぽの船がバッシャンバッシャン落ちていました。  充実のゲームコーナー「ラスベガス」。 ラスベガスは行ったことないけど、たぶんこんな所ではないと思います。 ていうかゲームコーナーの多い遊園地です。  斜めに回るメリーゴーラウンド「ミュージックエキスプレス」。 誰もいない中、ピカピカくるくるしているのが印象的でした。  遊園地名物、背中に乗ってモタモタ動く例のマシン。 広場にパンダと、「じゃじゃまる」の二台が稼働していました。  ちなみに、生駒山の山上にあるので晴れた日の景色はとても素晴らしい。 東に雄大な古都・奈良の風景、西に圧倒的な大都市・大阪の風景が見られます。 当日はあいにくの天気でしたが。  大阪を超えて、兵庫の明石海峡大橋まで見えます。 というわけで、生駒山上遊園地。 お近くにお住まいの方はぜひ一度お立ち寄りください。 ちなみに12月1日から3月14日までは冬期休業です。 寒いからね。 [一日三報]

[本日の独言(ひとこと)]

先日ジャストシステムが発表した調査報告によると、若者による「パソコン離れ」が進みつつあり、特に十代の中でパソコンを使ってインターネットにアクセスする時間が、1年間で約3分の2にまで減少しているそうです。

十代が「パソコン離れ」している理由については、言うまでもなくスマートフォンの普及によってパソコンを使わずにインターネットにアクセスする人が増えたことが上げられます。大人においてもその傾向は強く、例えば営業マンもタブレット端末で仕事をするという企業も次第に増えつつあるようです。ノートパソコンも必要なし。ましてやデスクトップパソコンなど一部の技術屋の道具になる。クラウド化が一層進めば、人々はもうソフトウェアもデータも持たず、タブレットのような『表示器』だけを手にする時代が来るのかもしれません。 そんな世間の「パソコン離れ」が進むとともに、近頃では「キーボード離れ」も進みつつあるそうです。若者たちはインターネットもメール文章も、スマホやタブレットのフリック入力を使うようになり、もうQWERTY配列のキーボードを使う機会もなくなりつつあるようです。私はキーボードのローマ字入力に慣れきってしまっていますが、あらためて見ると文章入力では理にかなっていない方法だと思います。それこそプログラマーなどの技術屋にとっては便利な物ですが、多くの人たちにとっては必要のないもので、これもそのうちに廃れてしまうのではないかと感じています。 いつか、あるいは既にそういう人もいるのかもしれませんが、スマホやタブレットを使いフリック入力で執筆する小説家さんも現れるような気がします。以前のケータイ小説ではなく、何百ページにもおよぶ大作を執筆する人です。特に十代の作家志望者は恥ずかしがり屋さんも多いので、家族や友達に内緒でこっそり書き続けているという人もいるかと思います。深夜に布団にくるまって、液晶画面の明かりを見つめながらスイスイ執筆している。そんな光景が目に浮かびます。 [参考ページ] モバイル&ソーシャルメディア月次定点調査(2014年9月度) [一日三報]

[読売新聞] 「還暦」ゴジラ、世田谷区からの表彰に雄たけび

何かおかしいと思ったら、小さすぎる。 等身大を望むのではなく、両サイドの人間よりも小さいことに違和感を覚えました。 インドネシアのでっかいトカゲみたい。 |

|

|

|

||